阪神淡路大震災から始まり、東日本大震災、熊本地震、最近では能登半島地震とここ30年で大きな地震が立て続けに発生しました。

これ以降も南海トラフ巨大地震や首都直下地震も起きる可能性が高いと言われ続けています。

最近も宮崎県で震度6弱の地震が発生し、巨大地震臨時情報が発表されたのは記憶に新しいと思います。

私の設計事務所を置いている鹿児島県では、震度7程度の地震が起こる可能性のある震源地が6か所程度あると鹿児島県は発表していますが、知っている人はほとんどいません。

そんな世の中で建物の耐震は年々関心が高まってきており、地震に耐えれるための素材がたくさん販売されるようになりました。

地震の揺れを抑える為のゴムパッキンやシート、筋交いダンパーなど主に揺れの力を低減させる為の素材です。

結論から言うと

僕は、これらの材料は意味が無いと思っています!

というと大げさかもしれませんが、現在の使われ方にはほとんど効果は薄いというのが正直な感想です。

なぜ、効果が薄いというのかというとこれらを取り入れている住宅会社のほとんどは、建物の耐震は建築基準法の強度しかないことがほとんどだからです。

法律通り作っているから各部位の強度の確認は行われていないのが建築基準法の強度しかない建物です。

そこでいかに力を分散しても家のどこかにひずみが生まれ、結局は壊れてしまうという可能性がとても高いです。

なぜ、皆さんは耐震に興味が出たのでしょうか?

なぜ、皆さんは耐震が気になるのでしょうか?

命が助かる家にしたいからですか?

それなら、耐震等級1の建築基準法の強度しかない家で十分成り立ちます。

建築基準法の強度は家が倒壊したとしても中の住人が避難できる間の時間を稼ぐ最低限度の強度を指しますので、建築基準法をきちんと守った家で、家の下敷きになるということはここ15年以内に建った家ではほぼあり得ません。

しかし、多くの人はそうではないと思います。

実際に求めているのは、

大地震が来ても壊れない家

ではないでしょうか?

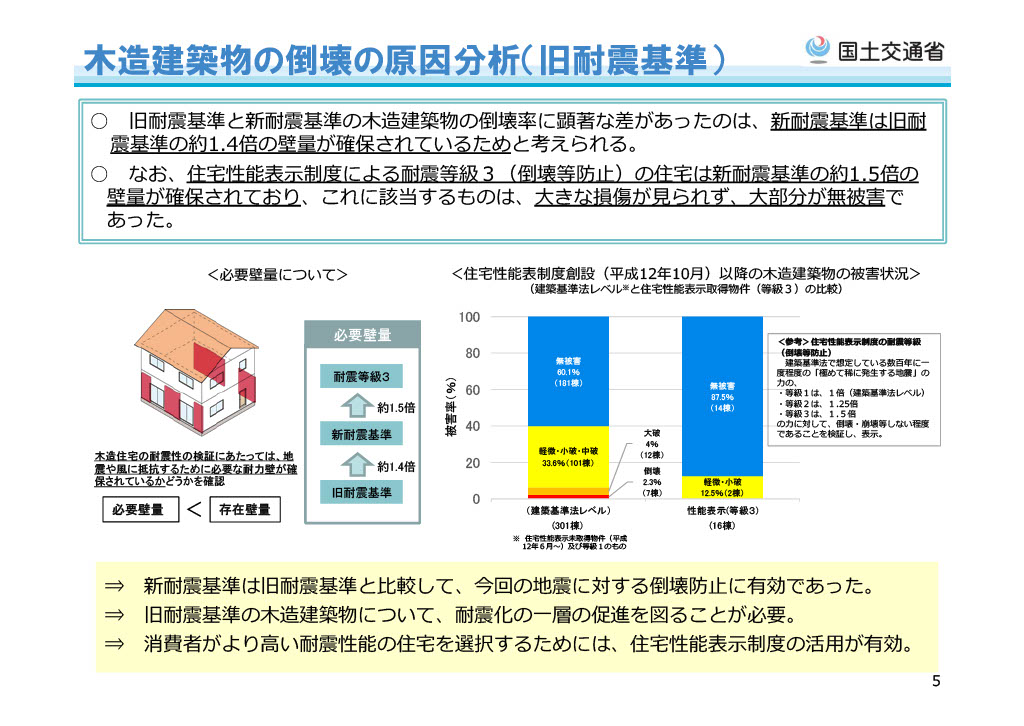

実際に巨大地震に遭遇した家で、倒壊もしくは半壊しなかった建物の多くは耐震等級3の建物でした。

それ以外の建物は倒壊もしくは半壊し修復不能な状態の家になっていたことになります。

耐震等級3の建物も被害が全くなかったというわけではありませんが、修復可能レベルで熊本地震を耐え抜いたことをデータが証明してくれています。

だからこそ、壊れない家が欲しい人にはまずは耐震材料ではなく、建物自体の耐震を高めることに予算を使ってほしいと思っています。

住宅会社から耐震材料を使うと耐震等級3相当になりますよ!と言われたという話も聞きますが、これらのほとんどはポジショントークであり、誤解を恐れずに言うと嘘であることがほとんどなので気を付けてください。

構造計算をしていない建物、性能評価基準で作られていない建物で耐震等級3相当になる家はまずありえないということです!

かといって、耐震材料が絶対におかしいという話でもありません。

確かにその材料を使うことによって一定の家に掛かる力を分散できているのは事実です。

ただ、耐震に興味のある人、耐震が気になる人に向けて販売するには少しずれている商品であるということです。

では耐震材料はどのように使うのかというと、耐震等級3まで高めた家の保険として使う若しくは、大地震が来たら倒壊又は半壊は覚悟の上で少しでも被害を最小限に抑えたい方が使うにはいいと思います。

耐震素材はあくまでも耐震性を高めるものではなく家の被害を軽減させるものであること、耐震素材を使ったからと言って耐震等級3相当になることは無いことを念頭に入れて材料選びには入念な確認が必要です。

ちなみに、有村建築設計工房では全棟許容応力度計算という計算を行い建物の強度を決定しています。

許容応力度計算とは柱、梁、基礎の鉄筋の太さまで細部にわたって力の流れや荷重を計算して材料を決定していく方法です。

同じ耐震等級1の作り方でも法律に載っている必ず必要な構造の確認の仕方である壁量計算と許容応力度計算では約1.1倍程度の強度に差がつくことも有ります。

また壁量計算では強度OKとなっていたが、許容応力度計算ではNGとなる物件も少なくありません。

それほど壁量計算とは不確定な要素が多い強度計算になります。

だからこそ許容応力度計算でしっかりとした家に必要な強度の確認が必要となります。

地震に強よい家が欲しい!

そういう方はぜひ一度有村建築設計工房にご相談ください!!