土地探しをしていると、「他より安いな」と感じる土地を見かけることがあります。

地図上では普通の土地に見えても、実際に現地へ行ってみると大きな高低差があり、驚かされることも少なくありません。

高低差があるだけならまだ良いのですが、それが「崖」と認定されてしまうと建築に厳しい制限がかかります。

自由に家を建てることが難しくなってしまうのです。

結論から言えば、できれば崖地に家を建てるのは避けた方が良いでしょう。

ただし鹿児島のように崖地が多い地域では、どうしても検討しなければならないケースもあります。

そこで今回は、崖の定義や条例による規制、崖地に家を建てるための4つの具体的な対策、土地購入の注意点について解説します。

崖とは?建築基準法での定義と条例

「崖」とは何を指すのか。鹿児島県の【建築基準法施行条例】では、次のように定義されています。

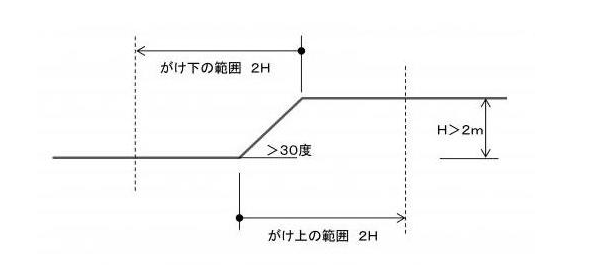

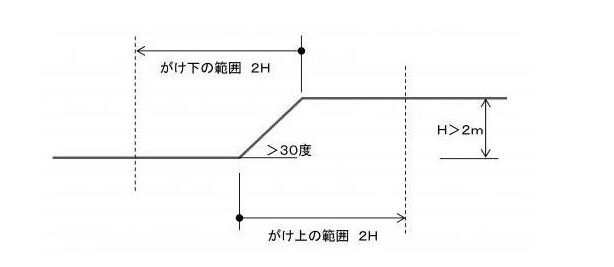

「水平面に対して30度を超える角度で、かつ高さが2mを超える斜面」が崖とされます。

この崖の付近に家を建てる場合、崖の規制に該当する土地になります

崖の規制とは、崖の高さに対して、2倍以上の範囲にある建物は崖が崩れた場合に崖崩れから建物を守るための対策をすることを言います。

これは敷地に直接接していない敷地対しても有効になります。

例えば、少し離れた森林も30度の角度以上で高さが2m以上あると崖とみなされ崖の規制の対象となることがあるので注意が必要です。

これは不動産会社も見落としていることが多く、建てる前に発覚するケースがよくあります。

崖地に家を建てるための4つの対策

崖規制の範囲内に建物を建てる場合には、建物を崖崩れから守る為の対策をする必要があります。

この対策を行わないと崖規制の範囲での建築はできないということになるからです。

では、どういう対策があるからご紹介していきます。

1. 崖そのものを補強する「上下共通」(擁壁の設置)

比較的低い崖で距離が短い場合は、擁壁を設置することで崖の対策とすることができます。

2m程度の高さであれば、L型擁壁などの既製品のコンクリート擁壁が販売されているので擁壁施工の中でも安価に施工することができます。

しかし行政の許可を受ける必要があるので、工期や必ずこの方法で対策になるかは行政の担当部署と建築士の密なコミュニケーションが必要になります。

崖に関しては、建築士でないと相談に応じてくれない自治体も多いので必ず担当の建築士がついていることが絶対条件になります。

またもともと間地ブロックや擁壁がある土地もありますが、これらは必ず崖規制の対策になる訳ではないので注意が必要です。

さっきも触れましたが、崖規制の対策になる擁壁や間地ブロックは、行政の認めた方法でなくてはいけません。

事前に崖対策として作られた擁壁やブロックなのか確認が必要であることには注意してください。

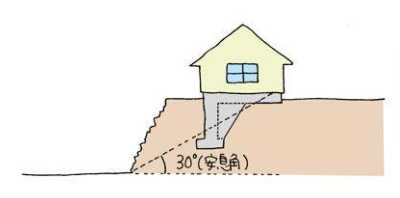

2. 崖の「上」で安全を確保する(深基礎・杭)

崖の対策は家を建てる場所が崖の上なのか、下なのかで対策が変わります。

崖上の場合は、崖が崩れて地面がなくなることを想定した対策が必要になります。

主に以下の方法があります。

深基礎

根入れを深くして、崩壊時に引っ張られても建物が自立できるようにする方法です。

安息角と言われるのが、土が崩れる範囲だと言われています。

そこより深く基礎を作ること表層が崩れても深く埋めた基礎の地面までは崩れないので建物が壊れないという理屈です。

ある程度崖から距離が離れることができ、低めの崖に合う対策です。

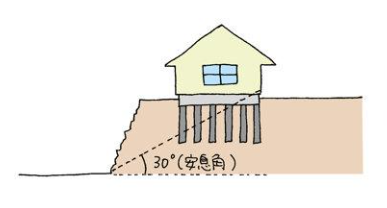

杭基礎

RC杭・鋼管杭を安定層まで打ち込みます。先端支持で建物荷重を確実に伝達する方法です。

こちらも深基礎同様に安息角下の安全な地盤面まで基礎を伸ばす方法です。

こちらに関しては基礎を直接伸ばすのではなく、鉄筋コンクリート杭や鉄骨杭などを安息角以下まで伸ばすことで対策することができます。

鹿児島県では、主に砂利による摩擦杭が一般的ですがそちらは崖崩れと共に砂利が崩れてしまう為対策にならないので注意が必要です。

深基礎では対応できない深さ地中1m以上になってきたら検討していいと思います。

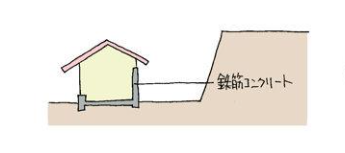

3. 崖の「下」で建物を守る(高基礎・RC造)

崖下の場合は、土が大量に崩れ落ちてくることに対して対策が必要になります。

崖崩れの多くは崖下にある家が土砂に押しつぶされる事であり、大雨などが降るとニュースでもよく取り上げられます。

これに対しては木造建築物だと建物自体で対策することはほぼ不可能なので、守ってもらう為の対策が必要です。

それは鉄筋コンクリート造りの壁を作ること。

鉄筋コンクリート造りであれば、土砂に押しつぶされるということはほとんどありません。

その為、2mくらいの低い崖であれば土砂がかかる範囲だけを鉄筋コンクリートとして作ることで対策ができます。

それを高基礎と言います。

基礎の一部を高く作ることで崖崩れに強い家にすることができます。

あと番外編ですが、木造の建物と崖の間に鉄筋コンクリート造りの建物を作るのも有効です。

例えば車庫を鉄筋コンクリート造りで建てたら車庫が崖から建物を守ってくれるので、車庫としても使えるし崖対策にもなる一石二鳥の対策になります。

4. 崖から十分に離す「上下共通」(配置計画の最適化)

最もシンプルな対策ですが、建物を崖から離す方法です。

最初に少し触れましたが、崖の規制範囲は崖の高さから2倍の範囲になります。

なので敷地に余裕があれば、2倍以上距離を取って規制範囲から建物を出してしまうのが一番簡単です。

しかしこれで崖を避けれるのは、よほど敷地が広いか崖が2mくらいの低い崖でしかないのでこの方法で対策できる敷地はかなり限られてきます。

なので、崖から離す+2と3の対策を組み合わせてなるべく崖対策費用を節約しながら対策していくことが一般的な崖規制に対しする対策になります。

崖の相談先には注意が必要

4つの対策を紹介しましたが、これらの対策で建築しても大丈夫かどうかは建築士が勝手に決めることはできません。

必ず行政の許可が必要になります。

これを崖相談というのですが、崖相談をする場所にも注意が必要です。

基本的に崖に対する対策の許可をするのは行政ですが、対策に対して有効かどうか判断するのは確認申請を提出する申請先ということです。

例えば鹿児島市の崖のある土地で家を建てようと思ったときに、鹿児島市に崖の相談をしていて対策に対して許可をもらっていたとしても、確認申請を提出する先が鹿児島市ではなく民間のA申請先ではこの対策はNGということがあります。

これは、各確認申請を処理する民間、行政ともに建築主事という建築の法判断をする責任者がおり崖の対策は建築主事ごとに判断することになっているからです。

なので、鹿児島市の主事がOKでも民間の申請先の主事がNGだと崖相談のやり直しということになります。

崖相談は必ず確認申請を出す申請先にしてもらうことが重要です。

相談のタイミング

土地が崖に当たるのか?対策が必要なのか?どの対策が必要なのか?これが分からないとこの土地を買っていくら予算がかかるか分からなくなってしまいます。

相談せずに購入すると想定していた予算が崖対策で予算オーバーなんてことにもなりかねません。

なので建築士への相談は必ず土地購入前がおススメです。

崖地の土地は価格が安いことが多いですが、擁壁や杭工事に100万円から場合によっては1,000万円以上かかることもあります。

結果的に「安い土地のつもりが高くついた」と後悔するケースは少なくありません。

また、不動産会社が崖リスクを十分に説明しないまま販売していることもあります。必ず建築士と一緒に現地確認を行いましょう。

まとめ:崖地の家づくりは専門家と進めることが大切

崖地はリスクが大きいものの、景観の良さから人気のあるエリアでもあります。ただし「安いから」「景色がいいから」といった理由だけで選ぶと、後から大きな費用やリスクに直面することになりかねません。

土地購入や建築計画の段階から建築士に相談することが、安心できる家づくりにつながります。

有村建築設計工房では、鹿児島を中心に崖地を含む難しい条件の土地での家づくり相談を承っています。

崖地の土地購入や建築を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。